Районный фотоконкурс «История черно-белой фотографии» на лучшее описание фотографии по истории района или села Венгерово, посвященный празднованию 90-летия Венгеровского района и 270-летия села Венгерово.

Основная цель фотоконкурса: создание галереи с описанием черно-белых фотоснимков по истории Венгеровского района, посредством сбора личных историй и фотографий из семейных альбомов, создании фотографической летописи района в моментах трудовой, общественной и культурной жизни.

Победители конкурса

Фотография была сделана в 1969 году, в июле месяце. На ней изображено соревнование сандружин Венгеровского района, в котором приняли участие активисты разных деревень.

Руководителем сандружины, изображенной на фотографии, в те года была Болбат Екатерина Петровна (слева на фото), молодой медик села Петропавловка-1. По словам Екатерины Петровны, она обучала молодых людей по специальной программе основам оказания первой медицинской помощи.

И вот наступил день соревнований, который проходил в роще «Комсомольская», санитарные дружины разных деревень выходили строем под торжественный марш, все были одеты в специально сшитые костюмы. Екатерина Петровна рассказывала, что были созданы импровизированные «очаги поражения» ядерным оружием, и команда должна была зайти в очаг поражения и оказать первую медицинскую помощь. Для посещения «опасных территорий» одевалась специальная одежда, маски, противогазы «Пострадавших» после оказания им помощи, эвакуировали из «опасных участков» с помощью носилок или на руках.

Состав сандружины в основном был молодого возраста. При всей серьезности этого мероприятия во время соревнований возникали казусы, смешные ситуации. Даже сейчас при беседе с Екатериной Петровной, замечаешь улыбку на лице при воспоминании об этих событиях.

После завершения весенне-полевых работ у крестьян есть очень небольшое «окно», когда можно чуть-чуть расслабиться, отдохнуть от бессонных ночей и напряженных дней. В селе живут настоящие работяги, которые просыпаются еще до рассвета и целый день трудятся, чтобы был хороший урожай, а хозяйство было чистым и накормленным. Поэтому, когда наступает сельский праздник, люди должны в этот день отдыхать, радоваться и наслаждаться жизнью.

И вот именно в этот теплый летний день, каждый год, для всех хлеборобов своего хозяйства и жителей села руководство совхоза «Тартасский» устраивало торжество под названием «Отсевки», поддерживая тем самым вековые крестьянские традиции отмечать завершение сева большим праздником, который проходил на большой поляне, за селом Заречье.

В начале праздника была официальная часть, где подводились итоги посевной кампании, награждение лучших работников-хлеборобов. Далее начиналась большая концертная программа, скачки на лошадях, различные конкурсы.

На фотографии запечатлен момент, как в один из праздников «Отсевки» устроили заезд на скорость на «железных конях» - мотоциклах. Все зрители с интересом и азартом наблюдали и «болели» за своих земляков.

Праздник продолжился за накрытыми на поляне столами, где хозяева и гости смогли отведать сочных шашлыков. Хорошо потрудились, почему бы не отпраздновать?

Праздник «Отсевки», проходил весело, задорно! Это был любимый праздник не только жителей села, но и гостей из других сёл и деревень.

Колхоз «Мирный труд» в 80-е годы испытал трудности в кормовой базе. Неурожайный год выдался, засуха в летний период привел к тому, что нужно было срочно решать этот вопрос. Руководство колхоза заключило договор с Тюменской областью по заготовке сенных и соломенных брикетов. Организовали бригаду по заготовке кормов и отправили в Тюменскую область. Зимой на морозе колхозникам пришлось готовить брикеты на специальном оборудовании. Брикеты грузили на грузовые машины, доставляли на железнодорожную станцию и отправляли на станцию Чаны. В Чанах перегружали на машины и доставляли в колхоз.

В 1983 году работала в Тюменской области бригада механизаторов и шоферов в составе: Бакланов Александр Леонидович, Коряков Василий Трофимович, Коряков Алексей Трофимович, Коряков Сергей Трофимович, Болотников Василий Трофимович, Аксёнов Александр Васильевич, Жилин Алексей Леонидович, Кириенко Валерий Иванович, Князев Михаил Александрович, Малофеев Александр Геннадьевич, Лубягин Владимир Павлович, Рабканов Виктор Иванович, Шодик Дмитрий Николаевич, Филлипов Геннадий Алексеевич, Щуплыгин Виктор Борисович, Войтенко Анатолий Алексеевич. Они заготовили корма для скота, чтобы спасти поголовье от бескормицы.

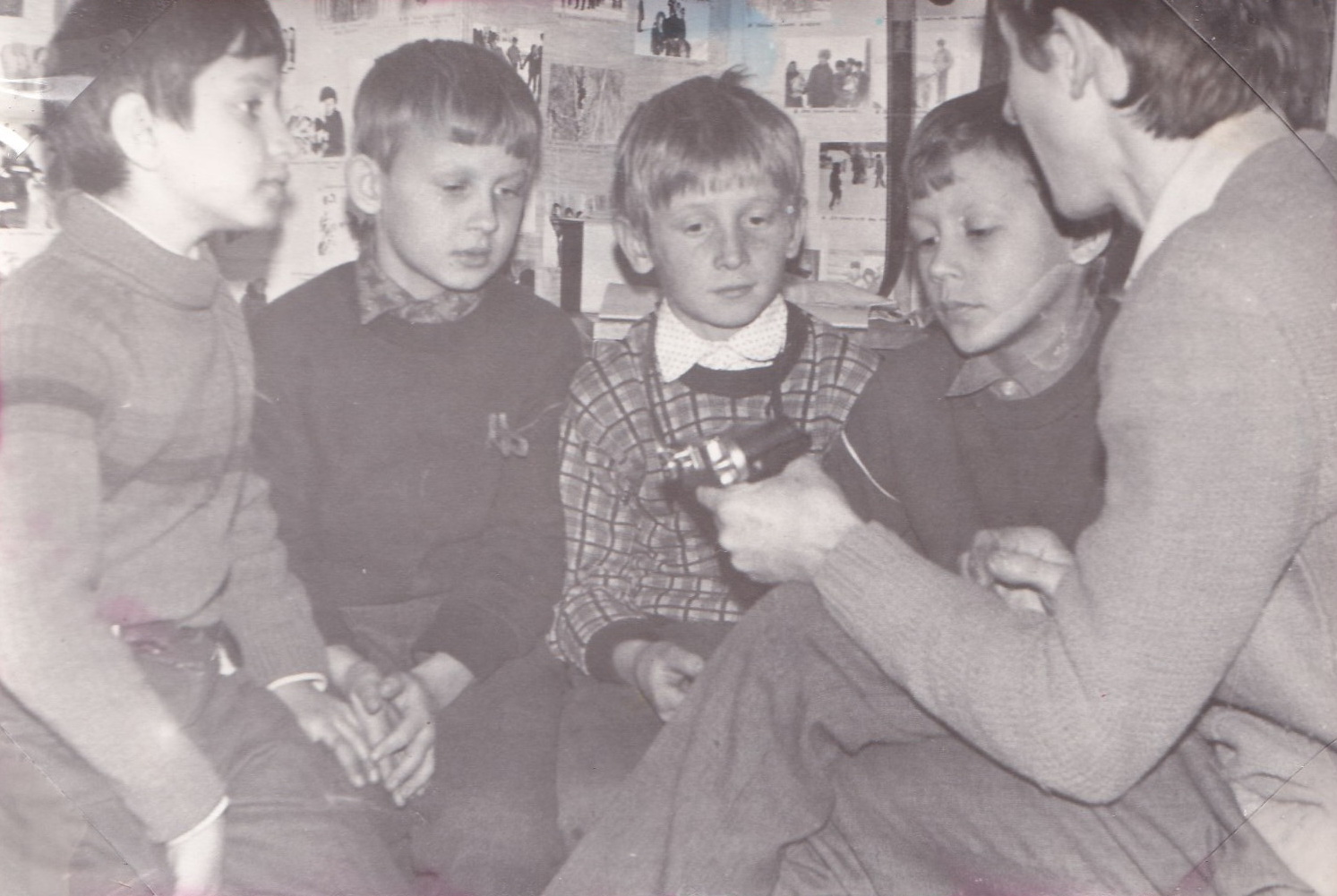

Сейчас почти каждый может сделать тысячи снимков на свой телефон или любую другую технику с функцией камеры. В настоящее время всё более актуальным для человека становится владение новыми информационными технологиями. В последнее время наибольшее распространение получила и цифровая фотография, открыты детские фото- и видеостудии. А в недалёком прошлом фотоаппарат в доме считался роскошью. Ребята на этой фотографии осваивают данное искусство на школьном кружке в Урезской школе, руководитель кружка Шарапов Юрий Николаевич (1995 год). С большим интересом школьники бегали на кружок. Ведь раньше, чтобы сделать фотографию, нужно было совершить несколько этапов. Во-первых, нужно было сфотографировать объект, т.е. перенести изображение при помощи объектива на специальную фоточувствительную поверхность. Для этого использовались стеклянные пластинки с нанесенным на нее специальным химическим составом, либо пластиковые пленки с таким же покрытием. С появлением цветной фотографии еще долгое время пользовались более надежной черно-белой и только когда процесс для цветных фотографий усовершенствовали так, что выцветания практически не происходило, стали делать только цветные фото. Но эта любительская фотография сохранила множество ярких воспоминаний о школе, о тех людях, которые запечатлены на этом снимке. Старая добрая фотография...

На фотографии, которая сделана в конце 1976 года, запечатлен хор участников фольклорной самодеятельности деревни Мариинка под руководством заведующей клуба Петрит Надежды Васильевны. Хор принимал участие в районном смотре фольклорной песни в селе Венгерово и получил тогда диплом лауреата 1-й степени. После отбора, участников хора пригласили на гала-концерт в город Новосибирск с песней «Выгоняй, маты, коваля з хаты», эта песня до сих пор в репертуаре местного коллектива художественной самодеятельности. Можно смело сказать, что с тех пор деревня Мариинка считается поющей, фольклорной деревней.

Из воспоминаний одной из участниц хора Проценко Клавдии Ильиничны: «Мы выступали в Новосибирском оперном театре, на заводе Чкалова, а мариинцы смотрели наше выступление по телевизору. Домой приехали с подарками и рассказами. После этого нас пригласили в Москву, но, к сожалению, съездить не получилось, не отпустил председатель колхоза, не кому было тогда работать, так как практически весь хор состоял из доярок».

Деревня Мариинка славится своими песнями и неоднократно принимала у себя фольклорно-этнографические экспедиции. Мариинские песни известны как у любителей фольклорного творчества Новосибирской области, так и за её пределами.

К празднику «Проводы русской зимы» в совхозе «Спасский» готовились всем селом. Все организации села готовили небольшое театрализованное представление по мотивам сказок. В центре села сооружалась сцена с красивым зимним оформлением. Торжественно на площадь въезжали три богатыря в костюмах. Илья Муромец зачитывал указ о начале праздника. На сцену поднимались директор совхоза «Спасский» Кучеров Михаил Яковлевич, парторг Сиухин Алексей Дмитриевич, председатель сельского совета Пискулин Геннадий Петрович для вручения передовикам производства почетных грамот и подарков. С нетерпением жители села ожидали появление машин (один борт открыт) с участниками театрализованных представлений от всех организаций совхоза: конторы, школы, детского сада, медпункта. Мероприятие вела директор Дома культуры В.У.Балагурова. С подмостков сцены звучали песни, под аккомпанемент сельского баяниста Бекаева Николая Николаевича. Хор в селе был одним из лучших в Венгеровском районе. Насчитывал тридцать человек.

Работники совхозной столовой Саблина Е.А, Кучерова В.Г, Сиухина Анфиза - готовили горячий чай, блины, пельмени, и, конечно, шашлык, приготовленный мужчинами.

Кульминацией праздника было взятие зимней крепости на лошадях. Побеждал тот, кто первым достигал вершины снежной горы и забирал флаг. Огромный интерес вызывал у сельчан высокий столб, на верхушке которого покачивались призы. Пробовали все: взрослые, дети. Всегда находились победители. Бой мешками у деревянного бума, где состязались независимо от возраста все категории, перетягивание каната, бега в мешках. Самым азартным состязанием были скачки на лошадях от фермы до центра села. Не ушла в то время из села традиция танцевать под баян, гармошку. Славились сельские баянисты своим умением увлекать людей. В пляс пускались все участники праздника. Звучали задорные частушки.

Праздник «Проводы Русской зимы» был настолько любим жителями села, собирал всех: от мала до велика. Из малых деревень - Серп и Молот, Кругленькая приезжали на праздник на украшенных тройках. Воспоминания о празднике живут в памяти старшего поколения. С теплотой жители села вспоминают прожитые годы, трудовые достижения, умение радоваться праздникам, где они отдыхали от всей души после трудовых дней.

Передо мной лежит маленькая темная фотография. Снимок сделан в мае-июне 1960 года. Мой отец не один раз ездил зимой в урман на заготовки леса и несколько раз сплавлял заготовленный лес плотами по рекам Тартас и Омка. Лес гнали из деревеень Биаза и Бергуль Северного района. Сплавщики заключали договора с другими колхозами, для которых и гнали плоты. Работа на сплаве была особо специфической. На нее соглашались мужики ловкие, толковые, с опытом работы с лесом. За пригнанный лес с ними рассчитывались наличными деньгами. А в колхозе по-прежнему были трудодни. Отец начал строить новый дом. И в этих плотах был и его собственный лес.

На фото бригада сплавщиков колхоза «Россия». Крайний слева мой отец, Суховеев Константин Васильевич. (1916 г.р.) Здесь ему 44 года. С ним стоят сплавщики с женами и детьми. Фамилии других не знаю, они все были из д. Малинино (4-я бригада). Они стоят около домика на воде. Домик называется «кошевая». Название от тюрского языка – (кош) - аул. Место, где можно жить. Надо обратить внимание, что на крыше домика-кошевой набиты елочки. Эта древняя славянская традиция бытовала во многих губерниях России - завершать крышу букетами, снопами, ветками сосен или ёлок. Кто это сделал, сейчас не узнать. Но корни моего отца из Украины, а его отец строил церкви. Он был, можно сказать, профессиональным плотником. Возможно, мой отец знал про эту традицию от моего деда. У ног сплавщиков лодки и веревки. В руках одной женщины шарик. Значит, это праздник. Сплавщики, пройдя большую часть пути по реке, в Венгерово вызвали своих жен для празднования завершения сплава. Вот там и был сделан снимок. Затем поплыли дальше.

Моей мамы на встрече нет. Они были в ссоре с отцом. Она очень боялась воды. В очередной сплав она его не пускала. Но она пришла его встречать на Пеленевскую гору (за конторой). Она держала меня за руку и махала косынкой. Отец поспорил с мужиками, что жена придет на берег. Он увидел нас на берегу и закричал: «Встречает!». Плоты закрепили на берегу около тополей. Вбивали толстые колья под углом и, вращая веревками, вытаскивали плоты на берег. Эту операцию называли «Взять на рыло». Кошевая стояла на воде. С берега лежала доска. По ней можно было войти на плот. Это я помню хорошо. В избушке были нары и печка. Мои братья Сергей и Виктор играли на нарах в шахматы. К этому времени они уже наловили пескарей. А сестра с подружками чистили рыбу, чтобы потом варили на печке уху. Для нас, детей, это было увлекательная походная жизнь в домике сплавщиков! А сплавщики гуляли у нас несколько дней. Мама завела брагу, настряпала пирогов и напекла хлеба. Больше на сплавы отец не ходил.

В 1948 году в с.Меньшиково организуется комендатура по приёму и размещению ссыльных переселенцев (новая волна). В село были сосланы люди с Украины, Кавказа, Прибалтики, Молдавии, Калмыкии. Переселенцев необходимо было встретить, разместить и дать работу. Присматривать за ссыльными был командирован чекист лейтенант МГБ Яков Макарович Скрыпник. Недолго чекист побыл в этой должности. В 1951 году люди на собрании выбрали его председателем укрупнённого колхоза (6 колхозов объединились в единое хозяйство). Окунувшись в неизвестную для него работу, Яков Макарович, чтобы работа была эффективной, старался привлечь кадры, разбирающиеся в хозяйственных делах.

Среди ссыльных были люди разных профессий и кто ,как не чекист Яков, был более об этом осведомлён. Из воспоминаний Я.М.Скрыпника: «Наравне с обычными ссыльными на поселении у нас были и такие «тузы», как главный архитектор Москвы, главный прокурор Ленинграда и прокурор Кишенёва, учёный секретарь Академии сельскохозяйственных наук эстонец Харри Янович Пээрт. Мне удалось их всех привлечь к эффективной работе – кого бухгалтером, кого агрономом, кого зоотехником, а кого и экономистом».

Харри Пээрт, бывший учёный секретарь Эстонской сельхозакадемии, стал первым агрономом нашего колхоза, переименованного после смерти И.В.Сталина в его честь «Память Сталина». В те далёкие 50-е годы Пээрт учил правильно обрабатывать сибирские земли. Уже тогда разрабатывали технологию безотвальной вспашки. В том, что хозяйство стало собирать хорошие урожаи, была немалая заслуга нового агронома. Харри Янович развернул также большую работу по посадке овощей на колхозном огороде. Огороды находились за селом на месте, где в настоящее время размещены мастерские ЗАО «Сибирь». Набрав в помощь женщин-колхозниц, он занимался посадками огурцов, помидор, капусты и других овощей. Для получения более раннего урожая помидор делались теплицы. В земле рылись траншеи, на дно которых помещали навоз, на который сыпали слой земли. В нужные сроки там велись высадки саженцев. Очевидцы тех лет рассказывали, что урожай, особенно помидор, радовал всех, потому как раньше помидоры в хозяйствах крестьян были редкостью. За овощами на быках приезжал старший повар хозяйства и распределял в бригады спелые помидоры и огурцы, а позднее и капусту. По имеющимся тогда в хозяйстве деревянным бочкам, можно предположить, что проводились заготовки этих овощей впрок. На снимке тех лет запечатлён момент погрузки капусты для перевозки её, хранения и квашения. На огород к Х.Я.Пээрту устраивались экскурсии школьников из Меньшиковской школы. Харт Янович был очень разговорчивым человеком и с удовольствием рассказывал ученикам о том, как нужно выращивать овощи. Рассказывал интересно и понятно, хоть и с выраженным акцентом.

Остатками урожая, после уборки основной и ценной массы, пользовались ребятишки. Особенно любили они наслаждаться красными сладкими помидорами, потому что в домашних огородах эти овощи были большой редкостью.

P.S. Многое, из того, о чём я написала, мне стало известно от моей старой бабушки З.Е.Нарейко и моих родителей. Помощь в описании старого фото мне оказали также непосредственные участники исследуемых событий, которые тогда были детьми, это Л.Г.Фёдоров и А.А.Куськова (в девичестве Мазнева).

Эта фотография хранилась в фотоальбоме Любови Дмитриевны Сырыгиной, жительницы села Павлово. Со слов Любови Дмитриевны на этом снимке комбайнеры, которые собираются выезжать в поля на уборку хлеба. Здесь сфотографированы: муж Валерий Гаврилович и сын Олег Валерьевич. Раньше мужчины много работали. Как только сойдет роса выезжали молотить на комбайнах хлеб до позднего вечера. Даже у комбайнов были названия «Сибиряк», «Нива». На снимке изображены комбайны «Нива».

Мой сын Олег Валерьевич в первый раз выехал на уборочную страду и получил от бывалых комбайнеров венок из колосьев пшеницы. У комбайнеров была такая традиция. Если комбайнер намолачивал 1000 центнеров зерна, ему на комбайне рисовали звёздочку, что и видно на фото. У кого было большее количество нарисованных звёздочек, тот занимал первое место по намолоту зерна. По окончанию молотьбы передовых комбайнеров премировали деньгами. В передовиках были мой муж и сын. За всё время работы показали себя ответственным, добросовестным работниками, любящими свою профессию.

На снимке изображены: Сырыгин В.Г., Князев А.М., Рабканов В.П., Чернякин О.М., Сырыгин О.В., Максимец С.И., Бакланов А.Л., Войтенко Н.А.

Листая страницы бабушкиного альбома, я обнаружила этот снимок. Ничего примечательного, на первый взгляд, но давайте рассмотрим его внимательнее.

Фотограф (Николай Буйнов) запечатлел мгновение из жизни села Новые Кулики. На дворе май 1969 года. У старенького забора остановились три девушки: слева – приезжавшая в гости к своей бабушке на лето девочка, в центре – Валя Селиванова, тогда ещё ученица выпускного класса, а справа – Нечунаева Людмила Фёдоровна (тогда ещё Майорова), моя бабушка.

За спиной у них старый фельдшерский пункт села Новые Кулики, который когда-то располагался на улице Центральная. Именно в нём моя бабушка и начала свою трудовую деятельность. До неё там работала Таисия Леонтьевна Ежова, которая позже стала руководить деятельностью фельдшеров района. О ней бабушка до сих пор вспоминает с теплотой.

При медпункте был садик, где каждый год заботливые руки высаживали цветы. Все, у кого была возможность, делали снимки на фоне этих цветов. Здесь же находилась «доска почёта», которую видно в правой части фото. На ней были расположены фотографии детей. Сюда попадали только те детки, которые были здоровы, правильно развивались и хорошо ели. Из Искитима бабушка привезла с собой фотокамеру, она сама делала фото, проявляла их и помещала на доску…

Сейчас Людмила Фёдоровна на пенсии. Её уважают и любят за добрый характер и готовность помочь в любую минуту.

Этот снимок – одна из первых фотографий бабушки в Новых Куликах, куда она приехала работать фельдшером по распределению. На фото ей только 19 лет. Совсем скоро она познакомится с будущим мужем. Впереди ещё длинная жизнь, десятки лет, отданных любимой работе и семье. Эта фотография полна ожиданий и надежд. Пусть же она и дальше хранится в альбоме, напоминая о том времени.

Старые черно-белые фотографии из семейного альбома не только рассказывают историю семьи, они знакомят с историей и бытом деревни.

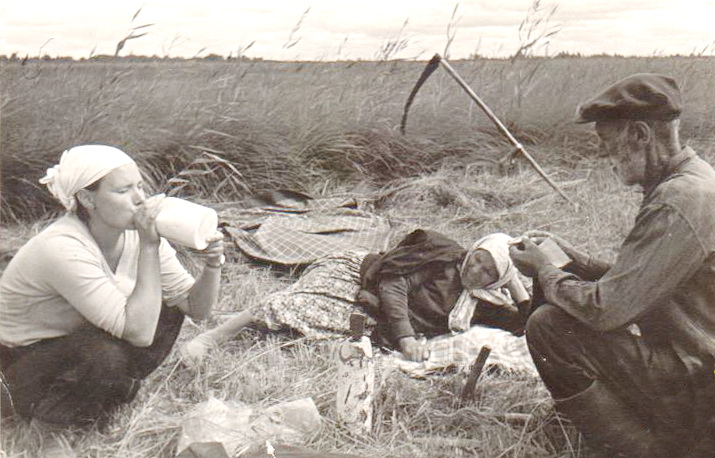

Вы видите фотографию 9х12 см, распечатанную на глянцевой бумаге, которая бережно хранится в нашем семейном фотоальбоме. Сколько себя помню, этот снимок всегда привлекал мое внимание, и всякий раз я находила в нем что-то новое, трогательное, интересное. Он, как житейская зарисовка, познакомил меня еще в детстве с близкими людьми, которых я не помню, и в то же время знаю, уважаю и люблю.

Этот снимок был сделан Киселевым Владимиром Ивановичем – мужем моей тети в 1961году, когда они приезжали из Москвы погостить у родителей и помочь им в хозяйственных делах, тогда вся моя семья проживала в деревне Павлово Венгеровского района. В центре снимка мы видим женщину, это моя бабушка Софья Ивановна, справа от нее, закручивающий папиросу самокрутку мужчина, мой дед Киселев Иван Иванович, слева на снимке молодая женщина, это их дочь и моя тетя Нина Ивановна.

При первом взгляде на фотоснимок сразу можно понять, что был он сделан «на покосе» - запечатлен отдых на стане во время скашивания травы. Передать атмосферу этого снимка помогают не только позы людей и их выражения лица, но и низкие не предвещающие ничего хорошего облака. А если внимательно посмотреть на фотографию, то можно увидеть, что этот участок покоса находится в низине около болота, трава-то высокая, да растет здесь осока и камыш. Такие участки выбирают те, кто торопится «с покосом», ведь осока и сохнет хорошо, да и накашивается быстрее, но есть один нюанс - то кочка попадется, а то тала мелкая, от них литовка быстро тупилась, ее точить и отбивать часто надо было. Как бы подтверждением к моему размышлению является предмет, который можно рассмотреть на переднем плане фотоснимка. Это «бабка», так называли приспособление для отбивания литовки, оно представляло собой березовый чурбан, в который вбита небольшая металлическая наковаленка, а рядом возможно виден черенок молотка.

Многое в укладе деревни изменилось с тех пор в лучшую сторону. Но почему-то пустеют постепенно села и деревни, и только архивные документы и черно- белые фотографии хранят их историю.

Когда-то в селе Вознесенка был свой маслозавод. В статье «История Венгеровских маслоделов» есть информация, что первый артельный маслозавод на территории нашего района возник в 1902 году в Вознесенской волости. Это была артель крестьян в селе Вознесенском. На 1 марта 1927 года на территории района было 18 маслоартелей. Первым механизировали Спасский маслозавод. Здесь появились маслодельный цех и цех сухого молока. В 1929 году были запущены механизированные маслозаводы в сёлах Вознесенка и Меньшиково, а в 1930-м году – в селе Урез.

Наш вознесенский маслозавод пользовался большой популярностью. Его продукция, масло и сухое молоко, шла на экспорт. На территории маслозавода была лаборатория и бондарный цех, в цеху делали ящики под продукцию. Коллектив маслозавода был большой. Моя мама Болбат Мария Петровна работала на маслозаводе от начала и до самого его закрытия. Ее специальность была – оператор по производству сухого молока.

На фотографии запечатлена мама во время работы. Видно, как идет продукция – сухое молоко. Оно шло по барабану в виде тонкого широкого листа. Иногда попадался брак, тогда шли скрученные трубочки. Мы, дети, часто приходили на завод, стояли на крыльце и ждали, когда нам вынесут по бумажному кульку этих трубочек. Они были такие вкусные! Про эти «трубочки» вспоминают многие мои ровесники, кого щедро угощали добрые работники завода.

На снимке «Утренняя дойка», представленном Петровой Надеждой Павловной сфотографированы доярки совхоза «Урезский» Венгеровского района. Надежда Павловна девчонкой бегала на ферму к маме Поротниковой Евдокии Дмитриевне и частенько помогала ей. В животноводческой бригаде работали доярки разных возрастов. Молодые девчонки, только что окончившие школу, оставались в родной деревне трудиться. Работали, не уступая опытным дояркам. Надои молока записывал бригадир дойной бригады. Проходили соревнования по надоям молока. Кто больше надоит молока, тот и победитель соц. соревнования. Конечно, это отражалось на заработной плате.

Несмотря на тяжелый физический труд – доярке надо было еще и подкормить своих буренок, чтобы побольше давали молока. Женщины работали дружно, весело. В летнее время на дойку ездили доить коров в поле в кузове грузовой машины. И пока едут в машине, сидя на лавочках, поют песни. И чем дружнее и сплоченнее был коллектив, тем показатели по надоям молока были выше. Делали все сообща, помогая друг другу. За свой нелегкий и добросовестный труд дояркам вручали почетные грамоты, ценные подарки. Это стимулировало людей для дальнейшей работы. Труд доярки всегда был в почете.

Участники конкурса

Великая Отечественная война 1941-1945 года затронула жизнь всей страны. Нет в России ни одной семьи, в которой не было бы своего героя, чья судьба неразрывно связана с теми страшными событиями. Многие солдаты этой войны полегли на поле боя, многие умерли от ран, и лишь немногие дожили до наших дней. Память об их подвиге сохраняется в сердцах потомков. Но страшные события происходили не только на фронте, но и в тылу, где не было боевых действий, где не рвались снаряды. Мои предки по линии отца поволжские немцы, которые поселились в Центральной России во времена Петра I. Но в начале войны моего прадеда вместе с его семьей, братьями и родителями вывезли глубоко в тыл недалеко от деревни «Веселое» Алтайского края. Коренное население проявило к вынужденным переселенцам сострадание и человечность, став для них спасителями и верными друзьями. Они ничего не просили взамен и делили последнюю краюху хлеба с чужими людьми, которые не по своей воле уехали с нажитых мест. Мой прадед работал пастухом, скотником, а его брат Яков ушел на фронт. Победу он встретил в Берлине, там и остался жить. А мой прадед Иван в это время был подростком, ему хотелось играть со своими сверстниками, купаться в озере, есть сладости. Но ничего этого он не мог себе позволить. Ему с друзьями приходилось пасти колхозных быков, домой приходил редко – староста запрещал, боялся, что сбегут. Староста лишь раз разрешил выехать им в город, когда узнали о Великой Победе. Все радовались, кричали ура, обнимались от радости. Родители прадеда трудились в поле, когда узнали эту новость, и радовались со всеми. Мой прадед Иван женился в девятнадцать лет и переехал жить в деревню «Серп и Молот» Венгеровского района Новосибирской области. Здесь он прожил всю оставшуюся жизнь длиною в шестьдесят лет: работал в полеводстве, животноводстве. С женой Ульяной Николаевной вырастили семь детей: шесть дочерей и одного сына. За добросовестный труд награждался почетными грамотами. Умер мой прадед Мильбергер Иван Иоганович в 2008 году, когда я был еще совсем маленьким, но моя бабушка говорит, что у него не было обиды за произошедшие события, он считал, что так было нужно для победы, и гордился тем, что наша страна из этой страшной войны вышла победителем. Я очень уважаю всех ветеранов, детей войны и тружеников тыла. И хочу, чтобы все помнили, какой ценой заплатили люди за Победу. Я горжусь своим прадедом! Он прожил трудную жизнь, полную лишений, обид, но он был, я уверен, хорошим человеком, если воспитал такого сына, как мой дед и такую дочь, как моя бабушка Надя.

Вот так война изменила жизнь моих предков. История моей семьи – это история многих немецких семей, которые сейчас живут в Сибири, на Алтае, где они обосновались, пустили корни, и дети и внуки этих переселенцев считают это место своей Родиной.

В 1968 году в Вознесенке был построен Памятник погибшим в Великой Отечественной Войне. 23 года прошло с тех пор, как окончилась война и отгремели бои на полях сражений. Вряд ли была тогда в Вознесенке семья, через судьбу которой не прошла бы война. Много было тех, кто пережил годы войны, кто воевал, кто ковал победу в тылу. Многие потеряли своих родных и близких в те страшные годы. И не имели они возможности прийти на их могилы близких, погибших и похороненных в чужих краях.

И вот у вознесенцев появилось место, куда родные, не пришедших с той страшной войны, могли прийти с цветами и венками и почтить их память. Открытие памятника состоялось в сентябре 1968 года. На фотографии, сохранившейся в нашей семье, запечатлены фрагменты этого события. На снимке моя бабушка, Гаврилова Елизавета Ивановна. У нее на войне погиб брат. С сыном Толиком на руках моя мама Александра. У мамы война отняла отца. Потеряли близких Герасимова Аксинья и Абакумов Иван, запечатленные на снимке. В списках погибших их друзья, родные, соседи.

Вечная память, Вечная слава воинам, отдавшим свои жизни за Родину!

Церковь в селе Вознесенка была построена в 1776- 77 годах. Это была трехпрестольная церковь: главный престол - во имя Вознесения Господня, предельные - во имя Святой мученицы Праскевы и во имя Святого Великомученника Дмитрия. То, что помню об этой церкви я - ничего не было связано с религией. Мы называли церковь «клубом». Смотрели кино, выступление художественной самодеятельности. Здесь проходила «новогодняя елка», колхозные собрания, сходки сельчан. На территории вокруг церкви, в бывшей церковной ограде, проводились сельские праздники. В здании церкви были учебные классы, где занимались дети, кабинет завклуба и художественного руководителя.

Старая фотография, хранящейся в нашем семейном фотоальбоме, сделана около церкви в конце 60-х годов на празднике 9 мая. В окружении товарищей мой отец – К.Потапов. Рядом с ним Д.Низов, А.Малиновский, В.Борисов, Лыков, А.Доблер, а девочка- это Таня Савина. Низов Дмитрий - участник Великой Отечественной войны. Дружно жили в селе, помогали друг другу, независимо от занимаемых должностей. Будь то мастер, водитель или тракторист.

Церковь сгорела в 1979 году, остался только фундамент и фрагменты ограды.

Вознесенская школа располагалась в старинном купеческом доме из сибирской лиственницы. Когда число учеников увеличилось, сделали пристройку, здание стало похоже на огромную букву «Г». Очень уютная была школа.

1970 год. Зима. Среди ночи включилось местное радио: «Пожар. Горит школа». Пожар тушили всем миром, только средства тушения были тогда примитивные. Мы плакали, глядя на пожарище. Отличительная черта нашего народа во все времена: беда объединяет. Рискуя собой, мужики вытаскивали парты и другую школьную утварь. На следующий день подвозили теплую воду, и мы, старшеклассники, отмывали все это от гари и копоти.

В самом коротком времени оборудовали бывшие мастерские в Вознесенском СПТУ под школу. Мы учились в этой школе конец восьмого, девятый, десятый класс. А следующий выпуск вышел уже из современной школы. Ее начали строить летом. Заложили фундамент. А на летней практике мы работали на строительстве школы. Таскали кирпичи, убирали мусор, чистили территорию. Делали всю подсобную работу. Ценность этого была бесспорной. Школа, в которой мы учились, оставалась временной. И хотя мы ее по-своему полюбили, но понимали, что нужна настоящая, хорошая школа. И мысль, что именно мы ее закладываем, грела наши души. Мы даже слегка гордились этим.

На фотографии я с одноклассницами – Покровской Аллой, Бережневой Татьяной, Таболиной Зоей, Пузиной Ларисой, Ананьевой Валентиной, Ролетор Ниной, Ивлевой Анной. С нами учительница Климова Нина Ивановна. Фотографировала Бахарева Нина. Ее отец Бахарев Виктор Васильевич был учителем географии и вел фотокружок.

Рассматривание старых фотографий - это словно прикоснуться к истории жизни. Забытые моменты всплывают в памяти и позволяют пережить их по-новому - более зрело и мудро. Практически в каждой семье есть старые фотографии. Эти фотографии, как семейная реликвия, хранятся и передаются из поколения в поколение, от старшего - к младшему. На старинных потрепанных временем фотографиях запечатлены далекие, но в то же время, близкие родные люди и события. Старые фотографии - это не просто снимки, они свидетели жизни наших предков, помогают увидеть и понять, как жили они много лет назад. Вот так и на этой фотографии, пойман момент, который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести.

Историю снимка семидесятых годов, рассказал Андрюшенко Леонид Васильевич. С болью в сердце он рассматривал фото, с которого ему улыбаются родители. На фотографии запечатлен момент празднования «дня Берёзки» или «Отсевки», как его называли раньше. Заканчивалась посевная пора, и руководство колхоза организовывало общий праздник. Празднование проходило в берёзовой роще, которая находится, и по сей день недалеко от села. С самого утра в центре села звучала музыка, приглашая жителей на праздник. Съезжались в берёзовую рощу на колхозных машинах с музыкой и песнями. Праздник начинался выступлением руководителей района. Председатель колхоза кратко рассказывал об итогах работы за пять месяцев, называл лучших людей колхозного производства. Лучшим механизаторам, животноводам, пастухам, полеводам и бригадирам вручались премии и подарки. После торжественной части проходил концерт художественной самодеятельности коллективов из разных сельских домов культуры.

На полянках были организованы спортивные площадки, где можно было поиграть в волейбол. Проводились соревнования гиревиков, прыжков в длину, перетягивание каната. А самым волнующим зрелищем были скачки на конях. На длинных столах шла торговля продуктами и одежды. Тут же, вокруг березок, на поляне кружилась радостная ребятня (в 60-70-е прямо на поляне ей раздавалось мороженое, газировка – лакомства редкие для тех лет у сельских детей). До самого вечера роща, не уставая, слушала и песни под баян, и частушки под гармошку, и дружный здоровый хохот отдыхающих крестьян.

Те поколения умели работать до изнеможения, но и умели веселиться от души, любили пляску, шутку. Души у людей были светлые, привыкшие жить сообща и открыто.

В декабре 1977 года Леонтий Александрович Бекк с отличием закончил культпросветучилище города Новосибирска и уже с января 1978 года приступил к работе в Меньшиковском сельском ДК. Очень хотелось молодым людям в селе иметь свой вокально-инструментальный ансамбль (ВИА). И колхозное руководство смогло найти средства для приобретения аппаратуры. Леонтий сам занимался покупкой нужных инструментов. По названию аппаратуры «Мария» и был назван ансамбль, в котором с первых дней его образования были директор Меньшиковского ДК М.И.Реклинг -органола, А.М. Хомулко - ударные инструменты, А.Ф.Претцер - бас-гитара, ритм-гитара - П.А.Бекк, соло-гитара - Л.А.Бекк. Органолу, музыкально-одарённым ребятам от природы, в клуб передал из районного ДК Бойков Александр Иванович. Официально руководил ансамблем Л.А.Бекк, но и немало усилий в развитие нового дела внёс М.И.Реклинг. Частые репетиции, а после и поездки в сёла района с концертами. Побывали во 2-й Петропавловке, Павлово, в Воробьях ,в 2-Сибирцево, Усть-Изесе, Зыково,1-Сибирцево, в Венгерово. Пели братья Бекк, В.Н.Липовицкая (тогда ещё Кузнецова), Л.Ф. Претцер, Э.А.Бекк, С.Ф.Половнёва.

По субботам в клубе устраивались танцы для всех желающих. До 1986 года состав ансамбля менялся ещё дважды. С удовольствием пели и играли на гитарах братья Толмачевы Сергей и Олег, на ударных инструментах и баяне занимался С.А.Солодов, на органоле Н.А.Федосеев. Как отмечают сами участники ВИА, вечера отдыха, танцы, праздники в клубе проходили очень весело , интересно и дружно.

Я, Чернов Никита, хочу рассказать историю фотографии, которая досталась мне от моего деда Придан Юрия. На фото изображены мой дед Придан Юрий и его друзья Орехов Сергей и Дегтярёв Александр.

Как рассказывал дед, это было где-то в 90-х годах. Была заведена традиция в нашем селе, как, наверное, и во многих других, каждый год после весенних полевых работ (отсевок) организовывать праздник. Всем селом ехали на природу и взрослые и дети, собирались все в Роще. Мой дед был в то время водителем автомобиля марки «ЗИЛ» (занимался отвозом зерновых культур), а в празднования с друзьями он был главным по приготовлению шашлыка. Устанавливали длинные мангалы и начинались весёлые гуляния.

Конечно же в этот день не только жарили шашлык,так же в Рощу приезжали «Автолавки» с района и других сёл с различными товарами, выпечкой и ещё разными сладкими вкусностями.

Председатель колхоза поздравлял работников с окончанием посевных работ, вручал почётные грамоты и подарки более отличившимся колхозникам. Дом Культуры подготавливал специальную культурную программу, бригады телятниц и доярок пели песни. Для детей и молодёжи проводили различные игры: бег в мешках, бой подушками на бревне. Для более старшего поколения были конкурсы по перетягиванию каната, армрестлингу, но любимым был конкурс для самых ловких. Нужно было залезть на высокий столб и достать приз, привязанный на самом верху столба.

Празднования проходило весело и задорно и оставило много интересных воспоминаний. Как жаль, что в наше время исчезли такие чудесные, объединяющие всех, традиции и остались лишь воспоминания от наших дедов.

В четырех километрах от села Новый Тартас расположено озеро Государево. Рядом с озером рос когда-то большой красивый сад. Сюда приезжали отдохнуть всей семьей, порыбачить и просто полюбоваться дивной природой. К сожалению, многое ушло в прошлое: большой цветущий сад пришел в запустение, обмелело озеро. А ведь было время…

В 30-е годы по плановому переселению в село Новый Тартас приезжает Иванков Иван Григорьевич со своей семьей. В 1947 году Ивану Григорьевичу предлагают заняться разведением сада в селе Новый Тартас. Он облюбовал землю в районе озера Государево и собственными силами стал её обрабатывать. В саду росли саженцы яблонь, а еще кусты малины, вишни, виктории садовой, все это было посажено в грядки и тщательно ухожено. Своим урожаем Иван Григорьевич снабжал магазины, детские сады, школы, на общее питание в колхоз, для корма скота. В саду Иван Григорьевич вырыл руками колодец, занялся разведением пчел, а вскоре построил там избушку.

Иван Григорьевич работал в саду с 1947 по 1964 год. В 1964 году он заболел и больше не смог работать в саду, после непродолжительной болезни 18 января 1965 он умер. Всю свою жизнь Иван Григорьевич жил и работал для своей Родины, был истинным патриотом страны, Родного края. Еще долгое время сад славился на весь район. О нем рассказывали по радио, туда любили ездить на пикник.

Информацию и фото предоставил его сын Иванков Константин Иванович.

Нам, живущим в ХХI веке, не мешает подумать, что из накопленного более чем тысячелетнего опыта семейного строительства в России можем мы усвоить и принять для блага наших потомков.

Свадьба - один из самых красивых русских обрядов, состоявший из многих действий: предбрачный сговор, подготовка к свадьбе, подготовка даров для родственников жениха, приезд жениха к невесте с гocтинцами, канун свадьбы, свадьба, венчание, встреча новобрачных, свадебный пир в доме жениха, послесвадебные обряды.

Для того чтобы устроить свадьбу красиво, весело нередко приглашают профессионалов, знатоков народных обрядов. Инсценировка народного обряда, которая была представлена на цене нашего Павловского сельского дома культуры в 1989 году, затем в 2000 году эта же инсценировка театрализованного представления обряда была заново представлена не только нашим односельчанам, но и на сцене районного дома культуры и сценах домов культуры некоторых соседних деревень.

В 1989 году был создан фольклорный коллектив «Журавушка» в составе 11 человек. В их репертуаре было много старинных песен, многие из которых были исполнены в театрализации старинного обряда русской свадьбы. Сценарий был написан и подготовлена театрализация обряда художественным руководителем Узловой Раисой Андреевной.

Два раза исполнялся обряд с разными составами коллектива. Этот обряд смотрели фольклорный коллектив Дома творчества г.Новосибирска и взяли материал свадебного обряда для коллекции развития фольклорного творчества.

На фото: Чернякина Елизавета Трофимовна, Лубягина Елена Дмитриевна, Снегирёва Екатерина Анатольевна, Чернякина Нина.

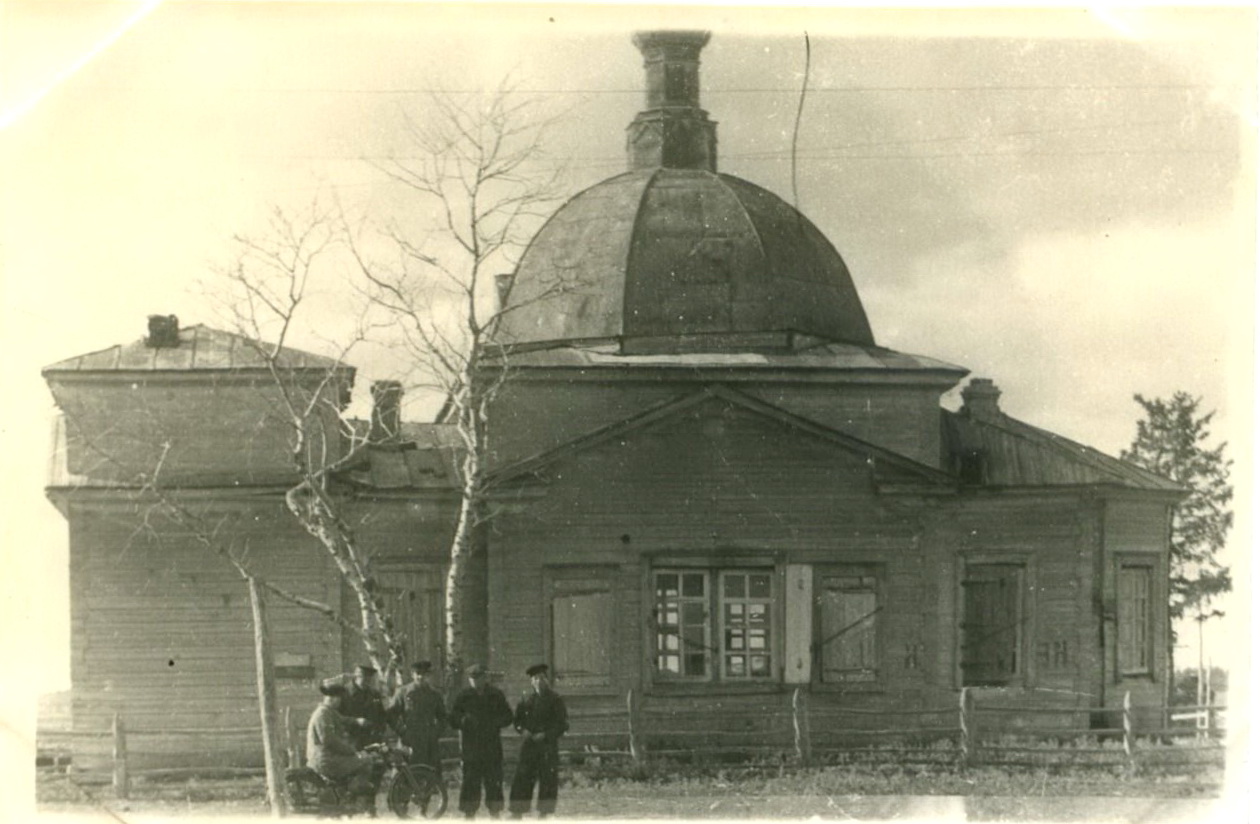

На фото здание церкви села Старый Тартас. Церковь была построена в 1867 году. Однопрестольная деревянная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Пресвятой Троицы). Из архивных данных по штату в церкви служили один священник и один псаломщик. Прихожан обоего пола насчитывалось 3101 «душа», в том числе 286 раскольников. В состав прихода входило само с. Усть-Тартасское (с.Старый Тартас) Каинского уезда, деревня Николаевка в восьми верстах и Попова заимка – 10 вёрст.

В 1888 году в селе открылась церковно-приходская школа, которая размещалась в здании церкви.

В 1919 году село полностью было ликвидировано пожаром, жители отстояли церковь и дом священника, не считаясь со своими подворьями.

Из воспоминаний Ставцевой Нины Федоровны: «В 50-е годы церковь была закрыта и в ее помещении оборудовали сельский клуб. При снятии колоколов в деревне стоял плач. Выкидывали из окон иконы и молодые люди просто ходили по ним. В 1964 году здание полностью было разрушено»

Снимок фотографии сделан в конце 1940-х начала 1950-х г.г. 20-го столетия.

Наш народ свято хранит память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы, потомки солдат и офицеров, разгромивших орды немецко-фашистских захватчиков, с особым вниманием относимся к сохранению памяти о подвиге защитников Родины. В каждом городе и селе стоят обелиски и памятники, на которых увековечены имена воинов-земляков. Это святые места, к которым приходят люди поклониться и почтить их память минутой молчания не только в День Победы и День Памяти, в Дни воинской славы России, но и в другие дни, обозначенные благодарным человеческим сердцем и разумом.

Есть такое святое место и в нашем селе Туруновка. Памятник «Скорбящая мать» был установлен в 1979 году. Находится он в центре села Туруновка. Все жители нашего села, от мала до велика, приходят к этому памятнику, чтобы поклониться всем воинам, погибшим за свободу и независимость нашей страны. У памятника даются напутствия и молодым поколениям.

Посещают это памятное место и различные делегации, приезжающие к нам в гости или по делам. Один из таких моментов изображён на фото. На фото изображены работники совхоза «Туруновский» во главе с директором. Они вышли на совместное фото после отчета по животноводству.

В такие памятные минуты мы, жители села и гости, едины в своём стремлении не только помнить и чтить память об ушедших и их подвигах во имя жизни будущих поколений.

В 80-е годы много парней оставалось на селе после службы в рядах Советской Армии. Работали в совхозе «Урезский» трактористами, водителями. Профессии тракториста-машиниста и водителя получали в Вознесенском СПТУ или в I-Петропавловской средней школе.

На снимке слева направо коренные урезцы: Гейдо Алексей Васильевич – бригадир полеводства (пользовался большим авторитетом и уважением у механизаторов), Стручаев Владимир и Милаев Владимир - продолжили дело своих отцов, стали механизаторами, работали на посевной и на уборке урожая.

На снимке запечатлен рабочий момент инструктажа по вспашке зяби. Наставления бригадира полеводства, короткий перекур, и за работу!

Село Усть-Изес на территории нашего района появилось в 1771 году. Своё название село получило от места расположения - устье реки Изес.

1936 год. Происходит разделение колхоза на два: «Боец труда», председатель Афанасий Марков, и «Заветы Ильича», председатель П. И. Антонов. Шло время, колхоз набирал силу. В1950 году он укрупнился за счёт присоединения хозяйств деревень Ольгинои и Бурсянино. Наряду с жилыми домами возникали административные здания. В 1971 году в центре села была построена контора. В 70-тых годах это было единственное двухэтажное здание на территории села. В нем располагались: правление колхоза «Заветы Ильича», «Усть-Изесский сельский совет» и «Отделение связи».

На изображении видим стенд «Показатели работ». На нем указывались виды работ, проходимых в колхозе (животноводство, полеводство). Во время полевых работ ежедневно выпускался «Боевой листок» со сведениями об обмолоте зерна, и эта информация вывешивалась на стенд. Здание конторы находилось в центре села, где всегда было людно. Также на территории видим стенд, где вывешивались афиши, в которых можно было узнать: какой фильм будет показан в клубе. Также можно заметить большую вывеску «Колхоз «Заветы Ильича» в 10 пятилетку». На здании развивается флаг СССР и большими буквами написан лозунг: «Да здравствует славное Крестьянство!». Здание конторы сохранилось на территории села Усть-Изес и в настоящее время.

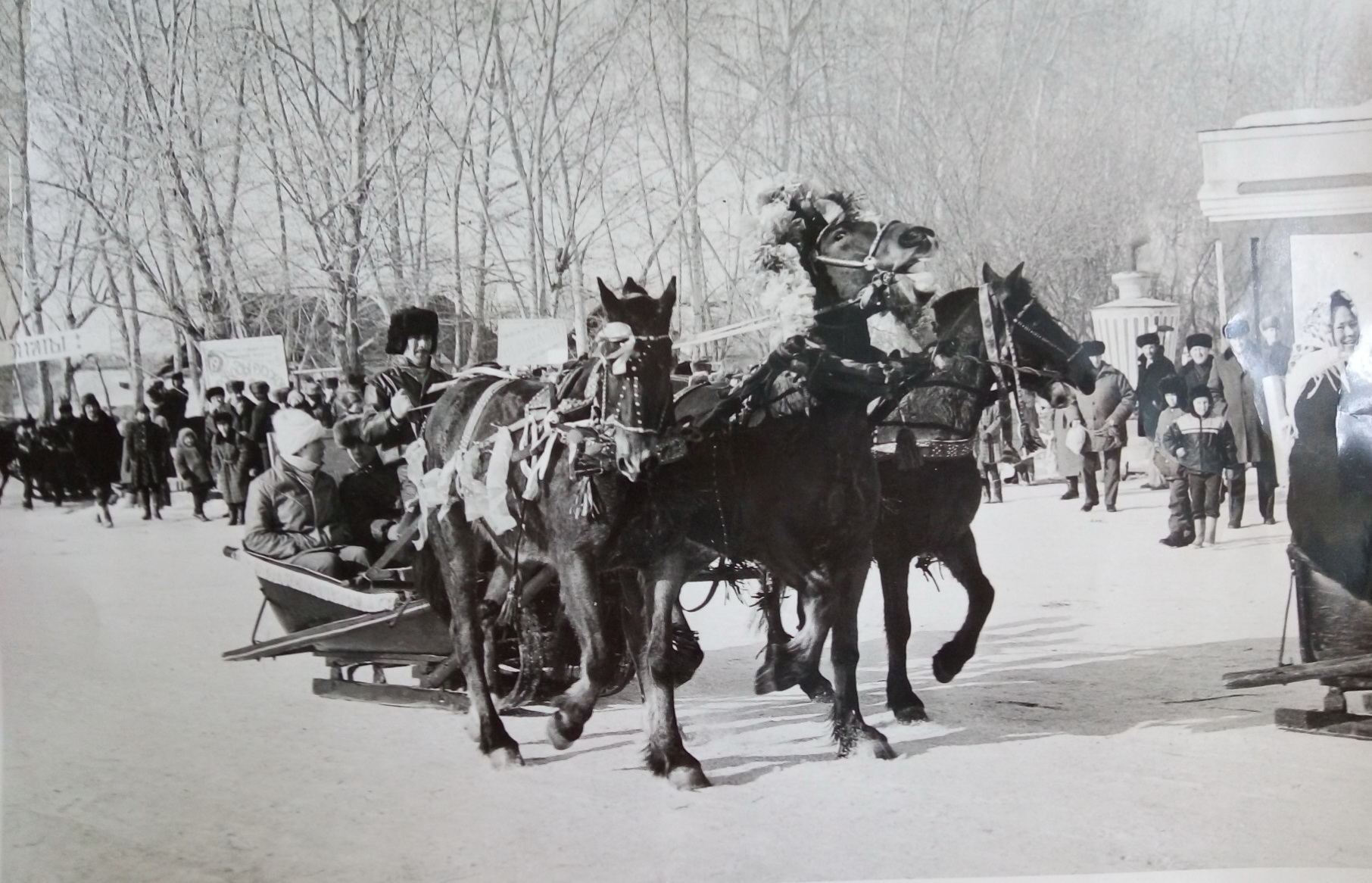

В 1970-1980г.г. во всех хозяйствах района проводились различные мероприятия, в том числе и в совхозе «Тартасский». Весной – окончание посевной компании «Отсевки», осенью - окончание уборочной страды «Отжимки», а в начале весны, в марте – «Проводы Русской зимы».

Весной после окончания посевной, работники всех ферм собирались в Заречье в лесу на большой поляне. Лучшие работники награждались призами и грамотами. Приглашалась торговля из района. Совхозные повара готовили блюда из конины и говядины.

Проводились спортивные состязания. Устраивались конные бега на лошадях, запряженных в двуколки. Это было азартное зрелище! Равнодушных не было. Руководил этим Б.Н.Боровков, он сам всегда участвовал в гонках и занимал призовые места. Приезжали участники художественной самодеятельности с концертами.

Пожалуй, самым запоминающимся остаётся праздник проводов Русской зимы. Заранее в Заречье на площади сооружалась огромная гора из снега, где соревновались молодые парни на лошадях – кто первым окажется на вершине горы. Не менее интересным было соревнование подняться на высокий столб (обычно облитый водой). Главным призом был живой петух и кирзовые сапоги – сапоги были на верху столба. Были карусели, конкурсы по перетягиванию каната, борьба (стенка на стенку), смех, шутки, веселье. Огромный самовар с горячим чаем и блинами.

Особое место уделялось выезду запряженных троек лошадей, представители были с каждой фермы. На каждой ферме были специальные выездные, очень красиво украшенные сбруи и кошёвки. Кучер выбирался ответственный и надежный, потому что при большом количестве людей лошади могли испугаться. Катались и взрослые и дети, обязательно в санях был гармонист, пели песни.

На фотографии – проводы Русской зимы в совхозе «Тартасский», около дома Культуры. Тройка Чаргаринской фермы, которой правит Х.Я.Сулейманов.

Я держу в руках фотографию – это мои одноклассники, подруги, учителя на 50-летнем юбилее Венгеровской средней школы. Юбилей школы, собирается вместе большая дружная семья, это день радостных воспоминаний, переживаний и пожеланий.

Мы в новой школе, сегодня это школа №1, где просторные светлые классы, большой спортивный зал, столовая, необходимое оборудование, современная мебель. В прежней школе было тесновато: кабинеты маленькие, учились в две смены, спортзал в другом здании, кабинет трудового обучения в третьем. Но нам было интересно и всегда чувствовали тепло наших учителей.

Вот классные руководители – в начальной школе Антонина Кирсантьевна Цуканова, в старших классах Антонина Михайловна Петровская. Учитель – это судьба. И когда мы собираемся с одноклассниками, обсуждаем наши достижения, проблемы, нашим ориентиром остаются они, наши классные руководители. А за ними на фотографии – Тамара Долгодворова, Галина Башкарева, Валентина Зебницкая, Нина Михайлова, Тамара Овчинникова, Валентина Кузовкова, Анна Долгодворова, Галина Дулындина.

Это уже зрелые люди, получившие профессию, создавшие семьи. Медицинские работники: Галина Ивановна, Галина Михайловна, Валентина Павловна; педагоги: Валентина Григорьевна, Тамара Михайловна, Тамара Николаевна; Анна Николаевна трудилась в конструкторском бюро; Нина Гавриловна – человек разносторонних талантов: и швея, и садовод. Хобби Нины Гавриловны – писать стихи, которыми она делится со своими друзьями:

Вот они, замечательные люди, обладающие притягательной энергией, они словно излучают добро и свет умеют найти нужные слова, протянуть руку помощи.

Жизнь каждого человека оценивается по тому, какой след оставляет на земле живущий. Такие мысли навеяла фотография с юбилея школы – «школы юности моей»:

Хоть реже стали мы встречаться: по телефону или в юбилей. Но старый друг – проверенное счастье – поймет, подскажет, пожалеет вдруг.